|

|

ホーム |

お支払い方法 |

送料・配達日数 |

よくあるご質問 |

会員ログイン |

お問い合わせ | 電話注文、大歓迎です! ⇒ TEL:080-2994-1656(年中無休8:00~19:00) [ブログ] [アワビ大辞典] [パンフレット(PDF)] ネット店15年の老舗で取引安心 |

|

|

●アワビ●

●サザエ●

●牡蠣●

●ナマコ●

●ホタテ●

●セット●

●各地名産品● ●イベントから探す● >バーベキュー >贈答 >妊娠祝い >誕生日 >母の日(5月) >父の日(6月) >海の日(7月) >お中元(7,8月) >敬老の日(9月) >お歳暮(12月) >おせち(12月)

澄み切った愛媛の海で、漁師歴55年の店主が育てたブランドアワビ「せと姫」と、サザエ・牡蠣・ナマコ等を産地直送で通販・直売しています。 品質日本一の築地や料亭で利用され、アワビの肉厚さと旨みに定評があります。お中元、お歳暮、誕生日等のギフトやご贈答、ご自宅へのお取り寄せ通販に最適な愛媛の海産物を揃えています。         |

サザエの保存方法鮮度と保存期間に合わせた、サザエの保存方法をご案内します。 サザエの鮮度の確認方法

まずは、サザエの鮮度を確認して下さい。  サザエの砂抜きについて

海から獲って直後の、サザエの肝の先端には砂が入っています。サザエは岩などに生えている海草と一緒に、砂も食べてしまうからです。 死んですぐのサザエはどうする

サザエが死ぬと、生きている時には人力(素手)では開けられなかった蓋がだら~んとなり、身が楽に取れます。 保存のできないサザエの見分け方

悪臭のするサザエは、どうやっても保存できません!!(食べられません) 短期間保存の場合(3日前後)

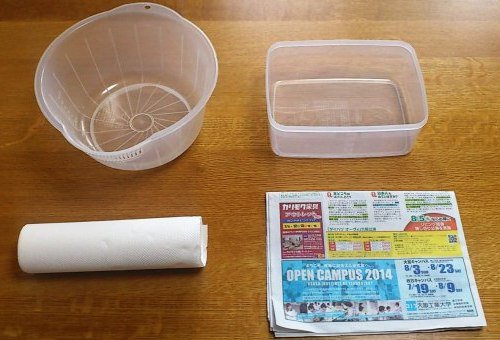

鮮度の良い活きたサザエは、活きたまま保存して一番美味しく頂きましょう。 【準備物】

・深い容器(ボウル もしくは タッパー)・・・1個 【保存手順】

~和丸水産のサザエの場合~ 【活きサザエの食べ方】

・活きたサザエはタワシを使って、貝殻周囲の付着生物を簡易に取り、砂・泥はキレイに水道水で水洗いして下準備して下さい。 【ご注意点】

・浅い皿を容器として使用すると、さざえが脱走する場合があります。 中長期間保存の場合(3日~最大半年程度まで)

鮮度が悪いサザエは鍋で加熱沸騰して、殻付きか、身だけにして冷凍保存します。

※壷焼きにして保存する方法もありますが、上記の様に茹でるとご家庭内で一番手軽で簡単なので、こちらをお奨めしております。 【冷凍サザエの食べ方】

・刺身で食べる場合は、10分程度沸騰させてからにして下さい。 【補足】

・外でバーベキューをやってサザエが余った場合、残りを壷焼きにしてご家庭に持ち帰り、そのまま冷凍保存もできます(家が近いことが条件ですが)。 よくあるご質問(Q&A)

(1)サザエはどのように洗ったら良いですか?

ツイート |

|

<お支払い> 銀行振込、ゆうちょ振替、代金引換、現金書留、クレジットカード、 コンビニ決済、楽天ペイ、Amazon Payがご利用いただけます。

<送料> 1万8千円以上のご注文で送料無料! 詳細、条件はこちらから <配送>

万が一ご出荷が遅れる場合はメールでご連絡致します。 <配達希望日・時間帯> ご注文日の3日目以降から配達日時の希望指定ができます。

|

<返品・交換>

<プライバシーの保護> 当店が責任を持って安全に保管し、第三者に譲渡・提供等は一切致しません。 プライバシーポリシーはこちらから <特定商取引法に基づく表記> 特定商取引法に基づく表記(返品など)はこちらから <お問い合わせ> 電話でのお問い合わせ、ご注文:平日、土日祝 8:00~20:00 メールでのお問い合わせはこちらから 和丸水産(かずまるすいさん) 〒796-0502 愛媛県西宇和郡伊方町三机小振3287番地 TEL:0894-54-1656 FAX:0894-54-1656 携帯:080-2994-1656 店舗運営責任者:桝田 次廣 ※居住地は探偵ナイトスクープでTV放映された伊方町与侈です。 e-mail:kazumaru@setohime.com |

|

Copyright©2010-2025 和丸水産 kazumarusuisan

|

1.

1.  2.

2.  1.

1.  2.

2.